Maréchal Juin de l'Académie française

LA BRIGADE MAROCAINE A LA BATAILLE DE LA MARNE

![]()

LA BRIGADE MAROCAINE DU 1er AU 17 SEPTEMBRE 1914

SENLIS, 1er ET 2 SEPTEMBRE 1914

L'ordre de repli devait nous acheminer du côté de Creil où, le 1er septembre au matin, nous fûmes embarqués en camions pour être transportés à Senlis. Par une voie détournée, et à travers bois, on nous débarqua à la sortie nord de cette ville, pour une mission encore indéterminée, mais qu'on semblait avoir hâte de nous voir remplir. Au point où mon régiment, celui de Poeymirau, se reforma, des officiers d'État-Major distribuaient hâtivement des ordres. Parmi eux se trouvait un forestier qu'on n'arrivait pas à réveiller; il avait dû servir de guide toute la nuit à travers la forêt. On éprouvait une impression rassurante à constater qu'en haut lieu et dans cette mise en place infiniment complexe des éléments groupés autour du camp retranché de Paris (VIe armée), nous étions pour ainsi dire toujours conduits par la main. Nous recueillîmes, pendant cette journée du 1er septembre, des chasseurs à pied qui avaient assuré la défense de Pont-Sainte-Maxence et les éléments d'une brigade de cavalerie anglaise qui avait été surprise par l'ennemi au petit jour, dans le brouillard, à Néry.

Poeymirau lut rapidement ses ordres. Notre brigade était répartie en arc de cercle couvrant les avancées au nord de Senlis. Il s'agissait de couvrir un débarquement de forces dans la journée, à la gare même de cette ville. On nous distribua des cartes au 1/80 000e des environs de Paris. J'eus un frémissement en dépliant la mienne. Ainsi, c'était pour aboutir à cette guerre de siège que nous marchions depuis plus d'un mois, venant du Maroc par l'Algérie, Sète, Bordeaux, puis le camp de Châlons et Amiens.

Mais de la situation générale, nous ne savions toujours pas grand-chose. Ma compagnie - la 12e - fut dirigée à l'extrême droite de notre dispositif, non loin du Mont-Pilloy, où nous devions nous mettre en liaison avec les Anglais de la division de cavalerie de l'Armée du maréchal French. Mon capitaine, Rogerie, s'en fut immédiatement au Mont-Pilloy pour établir cette liaison. La journée fut relativement calme. Les Anglais lui avaient dit et assuré qu'ils tiendraient le lendemain, ce qui ne fut pas confirmé par la suite. Au lever du jour, le canon se fit entendre, cherchant la gare de Senlis derrière nous, sans négliger pour autant nos amis anglais sur la droite du Mont-Pilloy.

Je pris sur moi d'aller voir ceux-ci au début de la matinée du 2 septembre et les trouvai en plein déménagement, ce qui ne me surprit pas. Ils avaient dû méditer sur leur malheureuse expérience de la veille à Néry. Un colonel de cavalerie m'assura même qu'ils avaient reçu l'ordre de rompre plus en arrière. Je revins le dire au capitaine Rogerie. Les Allemands ne s'intéressaient toujours pas à nous. Rogerie ne s'en inquiétait guère. Il avait reçu, m'annonça-t-il, l'ordre de tenir jusqu'à midi. Si l'adversaire ne faisait pas montre de plus d'activité à notre égard, nous prendrions à ce moment-là la queue de notre bataillon qui devait se replier sur Senlis. A 13 heures, nous nous mîmes donc en route sur deux lignes de sections et par demi-sections.

L'arrière-garde où je me trouvais fut prise à partie par une batterie allemande dans un espace de terrain particulièrement découvert. Nous esquivâmes les coups par une marche sinusoïdale qui réussit pleinement. Mais ce n'était pas fini. Arrivant à Senlis par la route de Chamant, nous nous trouvâmes en présence de cavaliers ennemis. Quelques escadrons avaient sans doute réussi à s'infiltrer dans la ville par la forêt. Dans la grande rue tortueuse où nous pénétrâmes avec précaution, des chevaux dessellés étaient conduits à l'abreuvoir. Nous apercevant, leurs conducteurs épaulèrent leurs carabines et les balles se mirent à siffler. Rogerie, mon capitaine, qui avait du coup d'œil et une certaine jugeotte en matière de neutralisation par le feu, me conseilla de laisser une section à l'entrée de la grande rue avec mission de faire tirer sur tous les arbres et les fenêtres. Protégée par nos feux, une autre section devait glisser, homme par homme, le long des maisons, pour prendre position au premier tournant afin d'assurer à son tour la neutralisation et de faciliter ainsi notre mouvement, chaque section effectuant alternativement cette manœuvre. Ce n'était plus qu'un combat de rues qui n'allait pas sans pertes, tant pour les Allemands, à qui notre arrivée semblait inattendue, que pour nous-mêmes.

Après trois de ces va-et-vient, j'avais déjà une demi-douzaine de blessés dans ma section.

Nous commençâmes à respirer en arrivant devant la cathédrale où nous trouvâmes une foule en désarroi. Le canon ennemi s'était remis en action mais, ne sachant sur quoi tirer dans la ville, il avait pris pour objectif la flèche de l'édifice. Ce tir ne fit qu'augmenter la confusion qui dépassa bientôt tout ce qu'on peut imaginer. L'entraîneur Carter, qui habitait Senlis, voulait soustraire aux Allemands quelques-uns de ses chevaux de prix. Un de ses hommes m'offrit un magnifique pur-sang. J'avais bien autre chose à faire et à penser dans un semblable hourvari. On nous rassembla pour passer la Nonette et l'on nous dirigea au sud sur La Chapelle-en-Serval, où une unité d'infanterie, probablement débarquée de la veille ou du matin à Senlis, avait organisé la défense de la clairière. Nous nous répartîmes les cantonnements un peu plus au sud : ma compagnie au Mesnil-Amelot où se trouvait le Q.G. du groupe des divisions de réserve (5e G.D.R.) du général Beaudenom de Lamaze. La traversée de Senlis n'avait pas été sans nous causer un vif émoi. C'était le jour anniversaire de la bataille de Sedan, de funeste mémoire, qui avait vu l'effondrement du second Empire. Nous devions apprendre que les Allemands avaient pénétré dans Senlis le 2 septembre au matin. Le maire, M. Odent, interrogé par eux, leur avait déclaré que des troupes avaient débarqué à Senlis la veille mais qu'elles avaient toutes quitté la ville. M. Odent ignorait la présence de la brigade de chasseurs indigènes à pied qui couvrait les avancées nord de Senlis. C'est sans doute en raison de ce renseignement erroné qu'il fut exécuté ainsi que plusieurs de ses collaborateurs. A ce drame, les Allemands, exaspérés par notre traversée de Senlis, en ajoutèrent d'autres. Ils mitraillèrent l'hôpital, tirant dans les salles sur les bonnes sœurs infirmières et nos blessés sans défense.

Décidément la guerre prenait un bien mauvais tour avec un tel déchaînement d'atrocités. Le désordre était déjà manifeste au Mesnil-Amelot où je cantonnai avec ma, compagnie. Je m'aperçus qu'en cet endroit proche de Paris

où les Allemands n'étaient pas encore venus, les troupes, françaises ne s'étaient pas gênées pour fouiller les maisons, même les plus humbles, des habitants qui avaient fui. Qu'avaient-elles bien pu emporter ? Dans les tiroirs restaient seulement des lettres de famille qui n'avaient bien entendu tenté personne et dont la (lecture était vraiment attendrissante. Ce n'était là qu'un côté du drame qui allait prendre bientôt pour nous le tour le plus sanglant, mais il permettait de prévoir que cette guerre allait amener l'abandon de certaines règles de correction.

Dans l'après-midi du lendemain, je reçus l'ordre de monter avec un peloton de ma compagnie pour m'établir momentanément en grand-garde à l'est de Dammartin. La journée était belle, d'un ciel serein. De la hauteur, dès que j'y arrivai, un spectacle saisissant s'offrit à ma vue. La grande plaine débouchant de Crépy-en-Valois et de Nanteuil-le-Haudouin était recouverte d'un nuage de poussière se déplaçant vers le sud-est, indice d'un vaste mouvement de troupes dans cette direction. Il apparaissait nettement que l'aile droite de nos envahisseurs, commandée par von Kluck, délaissait visiblement Paris sur sa droite pour chercher plus loin une décision. Erreur manifeste. Le chef de la Ire armée allemande devait bientôt s'en rendre compte.

Je contemplais le spectacle qui se déroulait devant mes yeux, quand arrivèrent des autos d'où sortirent quelques officiers généraux. Je reconnus l'un d'eux, c'était Gallieni, gouverneur militaire de Paris. Il n'avait guère changé. Je le vis discuter longuement puis, silencieusement, cartes en main, toujours froid et concentré derrière son binocle, examiner l'horizon. J'eus alors l'impression qu'une grave décision s'élaborait. Il repartit bientôt vers Paris avec son état-major. Je reçus à ce moment l'ordre de ramasser mon monde et de rejoindre Le Mesnil-Amelot. Là, je constatai que ma compagnie avait disparu, s'étant portée plus au sud. On m'indiqua que je devais la rejoindre à Messy et Cressy, au nord de Claye-Souilly, où se trouvait le régiment. J'appris également qu'au cours de mon absence, notre officier de ravitaillement était reparti avec les trains du 2e Régiment vers une destination inconnue, incident d'autant plus grave que nous n'avions reçu aucune distribution.

Il y avait décidément dans la mise en place des moyens quelque chose qui ne tournait pas rond.

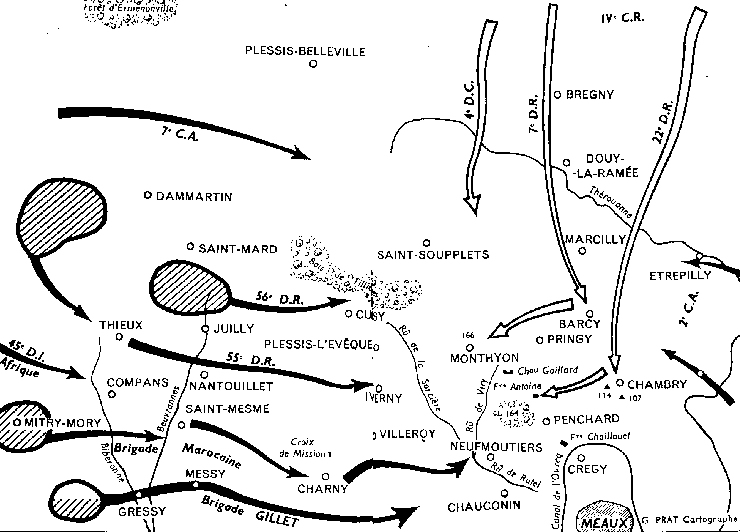

REPRISE DE L'OFFENSIVE

La brigade marocaine, rattachée au 5e groupe de divisions de réserve, stationnait, dans la nuit du 4 au 5 septembre, dans la zone de Mitry-Mory. Elle avait à sa gauche les 55e et 56e D.R. et à sa droite la brigade de cavalerie de réserve de la garnison du camp retranché de Paris commandée par le général Gillet. Le 4 au soir, les renseignements recueillis dans les états-majors se bornaient en somme à préciser qu'il n'y avait plus d'ennemis au nord des forêts de Chantilly et d'Ermenonville, ce qui permettait de penser, après les constatations faites de la côte de Dammartin, que tous les corps de von Kluck avaient franchi la Marne ou se préparaient à la franchir. Ce mouvement de l'adversaire avait motivé la décision du G.Q.G. n° 6 du 4 septembre, 22 h., laquelle prescrivait de prendre, dans la journée du 5 septembre, toutes dispositions en vue d'attaquer le lendemain en direction de Château-Thierry. Cet ordre impliquait pour la VIe Armée la nécessité d'ordonner immédiatement le déploiement de toutes ses forces disponibles au nord-est de Meaux, pour les tenir prêtes à franchir l'Ourcq le 6 septembre en direction générale de Château-Thierry. Il parvint un peu avant minuit à l'état-major du général Maunoury, installé au Raincy, qui ordonna immédiatement le déploiement de l'armée sur le front Saint-Mesmes-forêt d'Ermenonville, en vue d'une offensive ultérieure vers l'est. Ces directives, parvenues à l'état-major du 5e G.D.R. au Mesnil-Amelot vers 1 h 30 du matin, étaient répercutées dès 4 heures aux éléments subordonnés. Elles prescrivaient à ceux-ci de porter leurs avant-gardes à Villeroy (Brigade marocaine, 2e Régiment en avant-garde, le 5e bataillon du 1er régiment (bataillon Richard d'Ivry), en arrière-garde de la brigade, suivrait le 2e régiment), Iverny et Plessis-l'Évêque (55e D.R.), Cuisy, La Folie (56e D.R.). Nous eûmes le loisir, étant à l'avant-garde sur la route de Charny, d'analyser le terrain qui se déroulait devant nous et était susceptible de devenir notre prochain champ de bataille. C'était un fragment de l'Ile-de-France, à l'ouest du cours de la Thérouanne, qui coule de Douy-la-Ramée à Gué-à-Tresmes, où elle rejoint la Marne. Ce terrain est constitué dans l'ensemble par un vaste plateau légèrement ondulé de 110 à 120 mètres d'altitude, coupé de ruisseaux comme le ru de Rutel et son affluent le ru de Viry. Il est dominé au nord et à l'est par une ligne de hauteurs allant jusqu'à 200 mètres, qu'on distingue très nettement sur la ligne de crête qui barre l'horizon. Ce sont du sud au nord les hauteurs de deux gros villages : Monthyon et Penchard qui partent du massif boisé des Tillières. A l'ouest de cette ligne de hauteurs et les séparant, ce sont les villages d'Iverny, Villeroy, Charny, Neufmontiers, Chauconin; à l'est, Saint-Soupplets, Barcy, Marcilly, Chambry, Penchard. Au mois de septembre, la contrée est couverte de grosses meules de blé, de bottes d'avoine ou de champs de betteraves. Le terrain, dont les cultures ont été fauchées, offre des champs de tir étendus, mais aussi des cheminements faciles dans les vallons sillonnés de nombreux ruisseaux. C'est donc une contrée favorable à la défense, meurtrière pour l'attaque. Une constatation s'impose tout d'abord : l'importance des buttes de Monthyon et Penchard, excellents observatoires aux vues lointaines, permettant de surveiller la région jusqu'aux abords de Paris, vers l'ouest, et jusqu'à l'Ourcq, vers l'est.

LA BATAILLE DE PENCHARD

Les ordres reçus dans la nuit du 4 au 5 avaient fixé le dispositif général et les missions imparties aux différents groupements. Dès 7 h 40, Poeymirau, formant l'avant-garde avec le 2e régiment, était arrivé à Charny. A peu près au même moment, le 1er régiment commandé par le commandant Auroux (le lieutenant-colonel Touchard ayant été évacué pour raisons de santé après les premières marches depuis Amiens), s'était regroupé à Saint-Mesmes. La 55e D.R. était en marche à gauche sur Iverny et la brigade de cavalerie Gillet avait simplement occupé Messy et Gressy et poussé les reconnaissances qu'on lui avait prescrites, tout en ayant détaché un escadron auprès de la brigade marocaine. Mais de nouveaux ordres étaient arrivés dans la nuit du G.Q.G. à la 6e armée qui les diffusa avant 10 heures. Ils prescrivaient à cette armée de porter le jour même ses avant-postes sur la ligne Crégy-Marcilly, c'est-à-dire largement en avant de Penchard.

Des reconnaissances de cavalerie furent lancées sur Lizy, May, Mareuil, Meaux, Vareddes. La Brigade marocaine, dernier élément d'infanterie au sud de l'Armée de Paris devait couvrir le mouvement en se portant de Saint-Mesmes à Villeroy, puis à Neufmontiers, sous la protection de l'avant-garde (2e régiment de chasseurs indigènes à pied). Il ne s'agissait donc, le 5 septembre, que de se mettre à pied d'œuvre en vue de l'action décisive envisagée pour le lendemain.

Telle était sans aucun doute la décision dont j'avais eu le pressentiment en voyant à Dammartin les grands chefs de l'Armée de Paris. Cette décision avait donc reçu l'assentiment du G.Q.G. et l'on ne pouvait que s'en réjouir dans le camp français, car elle paraissait absolument logique. Il manquait toutefois une donnée parmi celles qui avaient été utilisées pour son élaboration. Certes, on supposait bien que les corps de von Kluck étaient entièrement passés sur la rive gauche de la Marne à l'exception de quelques éléments laissés en observation au nord de la rivière, mais on ignorait que tout un corps d'armée ennemi (le 4e C.R.), flanqué d'une division de cavalerie - la 4e - se trouvait à une marche en arrière des autres et qu'il s'apprêtait le 5 septembre à défiler entre l'Ourcq et la Thérouanne, pour prendre ses cantonnements dans l'après-midi au nord de Meaux. Cette ignorance surprenante de nos services de renseignements se retrouve d'ailleurs chez l'adversaire. Le général von Gronau, commandant le 4e Corps de réserve, n'était pas mieux renseigné que son chef d'armée sur la valeur potentielle de l'Armée de Paris. Ce général devait faire preuve, dans la journée du 5, de grandes qualités manœuvrières, mais sa division de cavalerie, la 4e, très diminuée et fatiguée, était impuissante, depuis quelques jours, à percer le réseau de nos avant-postes. On peut donc affirmer que, ni d'un côté ni de l'autre, les intentions initiales aient été de livrer bataille le 5.

La bataille de Penchard (5septembre 1914)

Sur la route de Charny à Villeroy, mon régiment (celui de Poeymirau), arrivé à 7 h 30, fait une longue pause dans son dispositif d'avant-garde : le premier bataillon (Pellegrin) en tête et le 2e bataillon (Clément) en arrière.

Aussi, à 11 heures, le général Ditte, après avoir prévenu son avant-garde qu'elle allait reprendre le mouvement,

donna-t-il au 2e régiment l'ordre de se porter par Villeroy sur Penchard alors que le 1er régiment marcherait de Villeroy sur Neufmontiers, laissant toujours le bataillon Richard d'Ivry, du 1er Régiment, en arrière-garde de brigade, derrière le 2e Régiment. Les avant-postes devaient être poussés sur la ligne Crégy-Marcilly, c'est-à-dire largement en avant de Penchard.

Poeymirau se remet en route dès 11 heures, précédé de l'escadron de dragons mis à la disposition de la brigade marocaine. Le 1er bataillon (commandant Pellegrin) reçoit comme objectif la corne ouest du bois 164 (bois de Penchard) aisément repérable. En échelon, en arrière et à droite, deux compagnies du 2e bataillon (Clément), la 3e compagnie ayant été laissée au Mesnil-Amelot pour la garde des trains du 5e G.D.R.

Le soleil est au zénith et la chaleur devient accablante. Nos chasseurs indigènes ont mis heureusement de côté les vestes alpines pour reprendre leur ancienne tenue d'été de toile kaki. Le seul renseignement que l'on possède sur l'ennemi date de 7 h 15 : il émane d'une reconnaissance du 32e Dragons dont l'officier, parvenu à la ferme de Chaillou, au sud de Penchard, signale que la région comprise entre la Marne au sud et la ligne Saint-Mesmes, Neufmontiers, Penchard au nord, est absolument vide d'ennemis. Les éclaireurs montés n'y ont, en effet, essuyé aucun coup de fusil. Poeymirau n'hésite donc pas à lancer son régiment du côté du bois de Penchard. Les Marocains avaient dépassé Villeroy vers midi et demi et continuaient leur route sur Neufmontiers quand le commandant reçut le compte rendu d'un officier de dragons, signalant qu'arrivé à 12h 10 en avant de Penchard, il avait été arrêté par des forces ennemies, estimées à trois escadrons et une centaine de cyclistes, qui l'avaient obligé à se replier d'abord sur Neufmontiers, puis sur la rive gauche du ru de Viry. Ces forces paraissaient prendre position dans le bois, à l'ouest de Penchard, c'est-à-dire en plein sur la côte 164. Le compte rendu était adressé au général Ditte, commandant la Brigade marocaine, mais Poeymirau, commandant l'avant-garde, prit à son compte l'information qui cadrait avec les ordres qu'il avait déjà donnés. Le général Ditte était d'ailleurs parti à Thieux pour y entendre l'exposé d'un chef d'escadron de l'état-major du 5e G.D.R. sur l'emploi de l'artillerie au passage de l'Ourcq en vue de l'action du lendemain, laissant ainsi toute initiative au commandant de son avant-garde en qui il avait toute confiance.

Poeymirau, en effet, que j'ai déjà dépeint (Dans mon article paru dans le Bulletin du comité de l'Afrique française de l'année 1927, sous le titre : Poeymirau, tirailleur marocain) pour l'avoir vu en action au Maroc et en France, était, il faut le répéter ici, un troupier-né, un troupier à la française, ayant tous les enthousiasmes, tous les dévouements et toute la candeur que cette heureuse disposition comporte. Foncièrement brave, amoureux du panache, sensible à l'excès à la griserie de l'aventure et des batailles, il avait au surplus cette chaleur et cette générosité du cœur qui lui faisaient rechercher le contact des humbles et trouver en toutes circonstances les mots qu'il fallait leur dire. Aussi était-il adoré de ses hommes qu'il séduisait et retournait par des attendrissements sincères, ses façons de bon garçon dépouillées de toute morgue et ses histoires gaillardes dont il avait tout un sac pour faire rire son monde à l'occasion... Pour mieux dire, il semblait que la plus fine fleur de l'officier de France se fût incarnée en ce Béarnais si fin, si résolu et si près du peuple qu'il comprenait et qu'il aimait.

La situation devenait maintenant de plus en plus nette. On allait, dès le 5 septembre, à un combat de rencontre déterminé par une volonté mutuelle des deux adversaires de s'emparer, ce jour-là, des observatoires séparant Paris de la région de l'Ourcq. C'est ainsi que le général von Gronau, commandant le IVe Corps de réserve allemand, qui devait uniquement se porter à ses cantonnements au nord de Meaux, avait décidé qu'une avant-garde de la 22e Division de réserve se porterait sur Penchard, tandis que d'autres éléments de sa seconde division (la D.R. saxonne) atteindraient Monthyon plus au nord. Von Gronau, averti qu'un adversaire sérieux menaçait le flanc droit de la 1re Armée allemande, avait pris le meilleur parti, celui d'attaquer afin de forcer l'ennemi à se dévoiler.

Dès que le 1er bataillon du régiment, marchant sur le bois de Penchard, se présenta à hauteur de la transversale de Chauconin, il se trouva en butte au feu d'un groupe d'artillerie qui accompagnait l'avant-garde de la 22e Division de réserve allemande. Ce groupe avait pris position pour appuyer le 82e régiment de réserve qui, venant d'arriver à Penchard, se portait sur le bois 164 déjà occupé par les éléments cyclistes et la cavalerie signalés par le compte rendu remis au commandant Poeymirau. Le commandant Pellegrin fit donc prendre au 1er bataillon la formation d'approche en ligne de demi-sections par un, les demi sections à trente pas dans chaque compagnie, les compagnies en losange dans le bataillon, 16e en tête, 19e à droite, 11e à gauche, 12e en arrière. Le bataillon descendit dans cette formation les pentes du ru de Rutel, les compagnies de tête accélérant l'allure pour utiliser le cheminement du ruisseau. La 19e (capitaine Eug. Blanc) gênée par les clôtures de fil de fer, doit obliquer pour aller passer le ru au pont du chemin de terre de Villeroy à Neufmontiers. Les 11e et 16e sont arrêtées sur la croupe entre le ru de Rutel et le ru de Viry; la 19e progresse jusqu'au chemin de Neufmontiers à Iverny, puis est clouée sur place par des feux très vifs partant de la lisière sud des bois de Penchard. La 12e s'apprête à renforcer la ligne de feu et à soutenir la progression. Les deux compagnies du 2e bataillon (Clément) sont alors poussées sur la droite par le village même de Neufmontiers.

Poeymirau a le sentiment, en effet, qu'il lui faut pratiquer un mouvement débordant sur la droite pour obliger l'ennemi à abandonner sa position. Il n'éprouve pas d'inquiétude à cet égard, sachant que derrière lui se trouve le bataillon Richard d'Ivry, du 1er régiment, en réserve de brigade et que le restant du 1er régiment Auroux (2 bataillons : Fumey et Duparquet) a reçu l'ordre d'atteindre Neufmontiers. Mais à ce moment, le commandant de l'avant-garde aperçoit les deux bataillons du régiment Auroux qui s'engagent à la gauche du 2e régiment, sur la croupe à l'ouest du ru de Viry qu'ils ne dépasseront guère. C'est le commandant Auroux qui a ordonné ce mouvement de sa propre initiative, attiré sans doute par le combat qui se dessine à sa gauche sur Monthyon et par la nécessité d'établir une liaison plus forte entre le 1er et le 2e régiments, en prévision de la bataille qui va se livrer entre Iverny et Monthyon. Le terrain cependant ne s'y prête guère parce que sans protection aucune, battu devant soi par la lisière du bois de Penchard tenu par le 82e R.I.R. allemand et de flanc par des bataillons de mitrailleuses rompus à l'emploi de leur matériel.

Il ne restait donc plus à Poeymirau pour développer sa manœuvre de débordement à droite, que le 5e bataillon du 1er régiment (capitaine de Richard d'Ivry) jusque-là tenu en réserve de brigade.

Richard d'Ivry avait acquis au Maroc une réputation légendaire par ses campagnes dans la région de Mekn'ès et au Tadla où il avait servi sous Mangin. Sorti de Khénifra, en pays Zaïan, en plein été, pour venir en France, il n'était pas sans se ressentir des fatigues endurées au cours de ses nombreuses colonnes et particulièrement des dernières. Obligé, dès son retour en France, de participer aux longues marches sans ravitaillement possible qu'imposaient les circonstances de la retraite, il souffrait d'une crise d'entérite aiguë qui eût nécessité un régime qu'il ne pouvait suivre. Ne se déplaçant qu'à cheval, il tenait par des prodiges de volonté sur lui-même. Le 4 septembre, une punition d'arrêts de rigueur lui avait été infligée pour s'être emparé, dans la nuit qui suivit l'affaire de Senlis, d'un cantonnement qu'il avait ensuite refusé de rendre à son légitime destinataire.

- Mon capitaine, vous aurez demain vos galons de commandant, lui avait dit, pour le réconforter, un de ses officiers, faisant allusion à la bataille toute proche.

- Mes galons, je les aurai dans les phalanges célestes, avait-il répondu d'un air grave.

Il reçut, le lendemain à 15 heures, l'ordre d'engager son bataillon à la droite de notre régiment. La situation de ce dernier, que Poeymirau avait poussé en avant, courant au point d'appui, selon la doctrine de l'époque, était la suivante : Les trois premières compagnies du 1er bataillon avaient progressé jusqu'à deux cents mètres de la lisière sud-ouest du bois, l'autre, la 12e, celle de Rogerie, était à trois cents mètres à l'ouest de la lisière de Neufmontiers. Les deux compagnies du 2e bataillon occupaient Neufmontiers, une compagnie vers le haut, une autre près de l'église, en réserve. En ligne de demi-sections pendant cette marche d'approche, ma section, dès les premières balles, changea de formation au commandement : " En tirailleurs à cinq pas. Halte! ". Puis elle reprit ensuite la progression en avant par demi-sections en tirailleurs; je n'avais perdu que mon caïdmia (Caïdmia : officiers marocains commandant à cent hommes dans l'armée royale du sultan Moulay Hafid que nous avions incorporés dans les troupes auxiliaires marocaines comme conseillers politiques des cadres français.), centurion de l'ancienne armée royale de Moulay Hafid,

atteint au bras droit. Toutes les compagnies engagées du 1er bataillon sont maintenant clouées au sol par un feu d'infanterie très vif et quelques obus de 77. Le moment semble alors venu de faire un effort vers la droite du bois de Penchard pour emporter la décision. Poeymirau s'y emploie activement, indiquant au 5e bataillon ses directions avec un sang-froid imperturbable et un sens remarquable de l'opportunité. Du reste, le bataillon d'Ivry, après avoir marqué un temps d'arrêt dans le ru de Viry, parvient au bois sans avoir subi de grosses pertes. Il exécute sa progression par bonds, en formation de plus en plus ouverte : La 3e compagnie en tête, la 8e à droite (derrière la 3e), la 9e en arrière et à gauche de la 8e, la 18e en arrière, et encore plus à gauche, en liaison avec le 2e bataillon du régiment Poeymirau vers Neufmontiers. L'action se développe ensuite avec une grande rapidité. Les chasseurs enturbannés de jaune de la 3e compagnie ont, en un rien de temps, dépassé la route qui mène à Penchard, se glissant dans le village et les vergers, cherchant partout le corps à corps. La 8e compagnie a gagné la lisière nord-est du bois, à la sortie de Penchard, où elle prend sous son feu les échelons des batteries allemandes qui s'enfuient éperdues. C'est un vent de panique qui se déchaîne dans les rangs ennemis, panique accrue quand la 9e compagnie rejoint la 3e dans le bois, cependant qu'on s'entr'égorge dans les jardins du village. L'attaque par débordement et à droite du bois de Penchard semblait donc sur le point de réussir. L'histoire nous a même rapporté que le général von Gronau éprouva à ce moment une très vive anxiété devant l'action du bataillon Pellegrin, tenant sous le feu de ses trois compagnies la lisière ouest de la côte 164, cependant que les trois compagnies engagées du bataillon de Richard d'Ivry, la contournant par sa lisière est, s'avançaient jusqu'aux batteries allemandes.

Fort heureusement pour lui, le commandement ennemi disposait de ce côté de fortes disponibilités appartenant à la 22e D.I., grâce au plan d'engagement de cette unité suivant un vaste échelonnement en profondeur. C'est ainsi que cette division réussit à mettre bientôt en ligne quatre bataillons de la 4e brigade d'infanterie de réserve qui, ayant fait halte à Chambry un moment, avaient quelque peu tardé à arriver sur le champ de bataille et à prendre leur formation de contre-attaque. Il y avait là le 32e régiment d'infanterie en entier et le 2e bataillon du 27e. Toutes ces unités furent dirigées contre le bois de Penchard dont les défenseurs allemands (cavaliers combattant pied à terre, fantassins du 82e R.) commençaient à plier, et elles eurent la chance de parvenir au sommet avant les nôtres. La contre-attaque générale se déclencha aussitôt sur nos troupes fatiguées et peu nombreuses qui ne tinrent pas longtemps. Les Allemands débouchèrent à droite et à gauche du village de Penchard, tandis que le 82e de réserve, qui s'était borné, pendant la première partie de l'engagement, à contenir les efforts des trois bataillons marocains engagés, passait lui aussi à la contre-attaque.

Le 5e bataillon fut emporté par cette puissante poussée. Les 3e et 8e compagnies se retirèrent par l'ouest, la 9e sur le village de Neufmontiers où elle fit un instant barrage. Le capitaine Richard d'Ivry fut tué au milieu de la bagarre. Déjà atteint de deux coups de feu, il avait exigé, tenant à aller jusqu'au bout de son calvaire, qu'on le hissât de nouveau sur sa monture, soutenu par deux de ses hommes. Il ne tomba qu'après avoir reçu plusieurs balles, fidèle à son personnage de héros légendaire. On le trouva le lendemain dans le champ creux et ras d'où il avait dirigé le combat de son bataillon. A ses côtés, il y avait les cadavres de ses agents de liaison. Il avait lui-même neuf balles dans le corps. Autre héros, le capitaine Hugot Derville, commandant la 9e compagnie, que nous découvrîmes le lendemain au sommet du bois de Penchard. Son cheval abattu et lui-même, blessé, ne pouvant plus se déplacer, il avait attendu les Allemands, revolver au poing. Il avait fini par succomber, atteint de plusieurs balles. On eut de la peine, avec le capitaine Rogerie, à lui enlever les gants de suède qui recouvraient ses mains gonflées par ses blessures. Sous l'un d'eux était une chevalière que nous envoyâmes sur-le-champ à Mgr Marbot, évêque de Meaux, qui était son parent.

Le lieutenant Guillemette, commandant la 8e compagnie, déjà immobilisé par une balle, fut tué d'un éclat d'obus. Les trois officiers de sa compagnie furent mis hors de combat et les survivants se regroupèrent sous les ordres d'un sergent. Le lieutenant de Laulanic Sainte-Croix, de la 3e compagnie, atteint d'une balle au ventre, fut transporté à Paris où il mourut le lendemain. Le lieutenant Poyelle, de la même compagnie, fut tué en se défendant à coups de revolver.

Ainsi, peu avant seize heures, la situation avait complètement changé. Des fractions du 5e bataillon refluaient en désordre dans le village de Neufmontiers dont les deux compagnies du bataillon Clément tenaient les lisières pour protéger le repli du bataillon d'Ivry. Puis ce fut le tour des deux bataillons du 1er régiment. Très aventurés dans un terrain difficile, sous le feu des mitrailleuses ennemies, ils durent se replier devant la contre-attaque du 82e de réserve allemand.

Pendant que les trois autres compagnies du bataillon investissaient, sous un feu d'enfer, le bois Penchard, la mienne avait été tenue en réserve, prête à renforcer leur ligne. Me trouvant avec ma section derrière la 11e, première compagnie à gauche de celles déjà engagées, j'avais vu passer près de moi le capitaine Fernet qui la commandait. C'était un vieux légionnaire que rien ne pouvait émouvoir. Il avançait, se tenant droit, mais le visage blême. Il me dit au passage qu'il venait d'être blessé par une balle au ventre. Il devait mourir le soir même. Avant de partir, il avait passé le commandement de sa compagnie à son lieutenant en premier, mon camarade Dentz.

Enfin, le 1er bataillon (Pellegrin), découvert sur sa gauche par le repli du régiment Auroux, dut se replier à son tour. Ma compagnie couvrit sa retraite, reculant par échelons de demi-sections, l'une ouvrant le feu, l'autre se repliant. Les fantassins allemands débouchaient maintenant du bois en bon ordre renforçant constamment leur ligne, officiers et serre-files à leurs places réglementaires. La densité du feu d'infanterie devenait vraiment impressionnante. Au bruit des détonations s'ajoutait le claquement des nappes de balles qui nous environnaient et dont les points d'impact, par le temps sec de cette journée de septembre, soulevaient de la poussière. je m'étais moi-même saisi d'un lebel pour renforcer le tir de mes demi-sections de feu dont la gerbe m'apparaissait démesurément large. Pendant cette retraite sur Charny, nombreux furent les hommes atteints sur la ligne de feu ou pendant l'exécution de leur mouvement de repli. Beaucoup ne se relevèrent pas.

Bientôt cependant le feu de l'ennemi se ralentit jusqu'à cesser complètement. L'attitude de nos adversaires n'était pas sans nous étonner après le succès de leur contre-attaque de la soirée. Apparemment épuisés, ils semblaient plus enclins à rester sur leur avantage qu'à le poursuivre. Leurs pertes étaient d'ailleurs sérieuses comme nous pûmes le constater le lendemain matin. Certains signes donnaient même à penser qu'ils s'apprêtaient à abandonner le champ de bataille. Le général Gillet, commandant la Brigade de cavalerie du camp retranché de Paris, que nous croisâmes avant d'atteindre Charny, avait fait mettre pied à terre à deux de ses escadrons. Il me demanda, à notre passage, si le moment était venu de charger. Je lui répondis, sans la moindre hésitation, qu'une nouvelle attaque allemande n'était pas à redouter. Effectivement, nous reçûmes l'ordre de nous regrouper pour la nuit à Villeroy. Le capitaine Rogerie m'apprit que deux officiers de la 12e, le lieutenant en premier de Lesquen du Plessis-Casso et l'officier algérien de la compagnie, avaient été blessés et évacués pendant que nous protégions l'écoulement de notre bataillon.

A Villeroy où nous couchâmes dans les champs, la nuit était fort belle et nous évoquâmes avec quelques rares survivants les affres de cette terrible rencontre. La grande erreur avait été d'engager les Marocains en spéculant uniquement sur leur bravoure et leur esprit de sacrifice, sans leur accorder le soutien d'un seul groupe d'artillerie de campagne. Cette négligence était due sans doute à l'idée qu'il n'y aurait aucune rencontre avant le jour suivant. Cette carence de l'artillerie pour nous appuyer était d'autant plus inexplicable que la 55e D.R., notre voisine, possédait une artillerie divisionnaire et qu'une artillerie de corps devait exister au 5e groupe de Divisions de Réserve. On savait, en tout cas, qu'il y avait le 7e corps d'armée avec ses quatre groupes d'artillerie de corps, dirigés de main de maître par le colonel Nivelle. De retour à son P.C., le général Ditte s'étant rendu compte que le repli des deux bataillons Auroux menaçait d'ouvrir une brèche entre les positions de la 5e D.R. et le corridor de Monthyon, avait obtenu l'intervention d'un bataillon disponible, le 5e du 276e R.I. Celui-ci reçut l'ordre de s'engager en avant de Villeroy. Ce fut une mission de sacrifice sur un terrain absolument nu exposé aux vues directes de l'artillerie et de l'infanterie ennemies et notamment à celles des deux bataillons de mitrailleuses de la 22e D.R. allemande. Le lieutenant Charles Péguy y fut tué héroïquement avec bien d'autres, parmi lesquels le lieutenant Marché, jeune breveté affecté à l'état-major de la brigade Ditte qui, à cheval, entraînait à l'assaut les fantassins du 5e bataillon du 276e régiment d'infanterie.

La brigade marocaine avait perdu, le 5 septembre 1914, 19 officiers et 1 150 hommes. Le 2e régiment (6 compagnies) comptait à lui seul 338 tués et avait 9 officiers hors de combat, dont 6 au 2e bataillon. Tous les officiers de la 5e compagnie qui avaient couvert la retraite du bataillon d'Ivry avaient été blessés.

On pouvait déplorer seulement, dans cette journée du 5 septembre, qui marquait le premier combat digne de ce nom livré par la brigade marocaine de chasseurs indigènes à pied, la carence de son artillerie d'appui direct et l'absence de nos mitrailleuses. Compte tenu du terrain où nous opérions et de la densité des forces ennemies, le soutien de ces armes nous aurait certainement permis une action beaucoup plus efficace. Il devenait évident, que dans la suite de cette guerre, nous allions avoir à nous réadapter.

La mort de Péguy, qui dirigeait sa section, le visage transfiguré par la lutte où il se trouvait plongé, fut chose sublime. Il voyait distinctement les fantassins allemands, couleur de punaises, qui lui faisaient face, quand il fut atteint d'une balle en plein front par où sa vie s'envola en un instant.

" Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre, Mais pourvu que ce soit dans une juste guerre. "

Il n'avait pas eu le temps de se poser cette question, n'ayant jamais pensé que pour le soldat chrétien qu'il était et qui défendait son sol envahi, il pût y avoir de guerre injuste.

Ce n'était plus qu'un mort impavide parmi les heureux tombés dans les grandes batailles " couchés dessus le sol, à la face de Dieu ! "

|

|

Charles Péguy |

Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles

Couchés dessus le sol à la face de Dieu...

Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu

Et les pauvres honneurs des maisons paternelles...

Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés

Dans la première argile et la première terre.

Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre,

Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.

LES JOURNÉES DES 6 ET 7 SEPTEMBRE 1914

La nouvelle du retrait des forces de von Gronau sur la Thérouanne, à 10 km plus à l'ouest, fut confirmée dans la nuit. Ce repli soulignait la volonté bien arrêtée du général allemand de ne pas se risquer, malgré son succès de la veille, à engager un nouveau combat dans les mêmes conditions. La journée du 5 n'avait pas non plus été de son côté sans inquiétudes. Ses troupes avaient éprouvé des pertes sensibles dont nous pûmes mesurer l'importance dans la matinée du 6. De nombreux blessés allemands avaient en effet été abandonnés sur le terrain ainsi que des formations sanitaires où étaient soignés ceux qui avaient pu être ramassés.

Son chef d'armée, aventuré au sud de la Marne, n'avait pas été sans l'informer, au cours des combats du 5, de la menace qui commençait à se préciser du côté de Paris. Il lui avait promis de le renforcer par le 2e C.A. qui allait repasser la Marne à Vareddes. Donc, autant que possible, pour le 4e C.R., éviter toute bataille offensive le 6; s'établir défensivement entre Vareddes et Puisieux en attendant l'arrivée du 4e C.A. qui va repasser la Marne.

De notre côté, les ordres donnés par la VIe Armée étaient des plus nets : " Attaquer tout ce qu'on trouverait devant soi en direction générale de Château-Thierry."

Une Division nouvelle, la 45e Division algérienne commandée par le général Drude s'apprêtait à entrer en action. Elle était de formation B, donc composée surtout de réservistes et comprenait une brigade de zouaves et une brigade de tirailleurs algériens ainsi qu'un régiment de chasseurs d'Afrique provenant en grande partie du Maroc, aux ordres du colonel Andrieux, commandant le 1er Chasseurs d'Afrique à Rabat. Son artillerie d'Afrique était excellente. Mais l'intervention de cette division n'étant prévue que pour le soir, l'action de la journée allait être menée avec les seules unités ayant combattu la veille et dans le même dispositif, à savoir : le 7e C.A. puis la 56e D.R. au nord, la 55e D.R. au centre et la brigade marocaine au sud, flanquées par la brigade Gillet à laquelle allait se joindre la division de cavalerie provisoire du général de Cornulier-Lucinières, pour opérer ensuite à droite de Meaux.

La brigade Ditte était orientée sur Penchard, puis sur le sud de Chambry, appuyée cette fois, pour éviter l'erreur de la veille, par deux groupes de batteries de réservistes appartenant à la garnison du camp retranché.

A cinq heures du matin, les Marocains quittent Villeroy et Charny où ils ont passé la nuit en alerte.

Le 1er régiment est en tête dans l'ordre : 3e bataillon (capitaine du Parquet), 4e bataillon (commandant Fumey) et deux unités de manœuvre représentant les débris du 5e bataillon avec la 18e compagnie au complet. Le 1er régiment par Neufmontiers et Penchard a atteint à 7 h 30 la cote 114 près de Chambry, point dominant de la région. Le 2e régiment, celui de Poeymirau, le suit en réserve, prêt à le soutenir. Le 1er régiment (commandant Auroux) parait impatient de s'engager à fond pour emporter Chambry. Mais le village est très étendu et l'on s'aperçoit que le cimetière, situé à 600 mètres au nord-est de la localité, est fortement occupé par les fantassins allemands. D'où une série d'hésitations et d'erreurs. Les deux groupes de batteries du 37e, formés d'artilleurs non expérimentés, se montrent impuissants à soutenir les Marocains, bien qu'aidés par l'artillerie de la division de cavalerie provisoire qui fait, elle, du meilleur travail. Un premier assaut tenté vers 10 heures échoue. Deux compagnies seulement du capitaine du Parquet parviennent à déboucher du village. Le reste est arrêté par un très violent tir d'artillerie qui bat les avancées de Chambry, le village lui-même et la cote 114. Autre révélation stupéfiante, la présence du 2e corps allemand qui a commencé à repasser la Marne et a mis en ligne immédiatement ses batteries lourdes de 150, lesquelles, tirant bien au-delà de la portée de nos 75, infligent des pertes sévères au 1er et même au 2e régiment qui suit en réserve au sud-ouest du village. Le commandant Fumey et son adjudant-major, le capitaine Villars, sont blessés et le capitaine Bayard prend le commandement du 4e bataillon. Pendant ce temps, la 55e D.R. a atteint Barcy où, pendant l'après-midi, elle se fera hacher sur les glacis redoutables de la cote 115, en dépit de l'aide apportée par le 1er régiment marocain du commandant Auroux qui, après avoir contourné Chambry par le nord, a pris contact avec les fantassins sur la croupe Chambry-Barcy. Rien ne peut briser la résistance des Allemands et la nuit tombante va empêcher la contre-attaque de la 45e D.I. Cette division commençait seulement à arriver sur le champ de bataille.

La Brigade Marocaine dans le cadre de l'action de la 6e Armée (6septembre 1914)

Je me souviens que, dans l'après-midi, Rogerie, mon capitaine, s'étant porté en avant pour suivre de plus près l'engagement, m'avait prié d'emmener toute la compagnie, la 12e, placée en queue du bataillon Pellegrin. Après maints arrêts, je l'avais conduite dans un champ de maïs, au-delà de la grande route de Meaux à Senlis, avant de franchir la route de Cregy à Marcilly. C'était une route plantée d'arbres bien en vue. Un tir de 77 vint s'abattre à l'est de cette route puis s'allongea, dépassant le champ de maïs où se cachait la 12e. Je commandai aussitôt de courir à la route pour trouver abri dans ses fossés. J'y étais à peine arrivé avec la 1re section, commandée par un adjudant, reçu dans la nuit pour remplacer le lieutenant de Lesquen du Plessis-Casso évacué le 5 septembre, qu'une autre rafale de 77 s'abattait sur la route me blessant 8 hommes, dont l'adjudant. Je compris incontinent que l'artillerie allemande avait recherché une fourchette pour battre la route, repérable aux arbres qui la bordaient; mon ordre résultait d'une grossière ineptie de mon propre jugement. Je rectifiai mon erreur en criant : " Tout le monde en arrière dans le champ de maïs! " Effectivement, l'artillerie allemande nous y laissa en paix, toute à son tir d'efficacité sur la route devant nous.

Sous la rafale, je n'avais rien ressenti, mais je m'aperçus alors que ma main gauche était ensanglantée; un éclat d'obus m'avait brisé le médius et s'était logé à l'intérieur de la paume de la main. Ce n'était pas grave. Et, tandis que le médecin du bataillon, après avoir examiné mon adjudant plus gravement touché, me faisait un premier pansement, je vis s'avancer vers moi un chef d'escadron d'artillerie qui se présenta sous le nom de commandant Fracque de l'A.D. 45. Je savais qu'il commandait le 5e groupe d'Afrique de la Manouba à Tunis. Il précédait son groupe avec lequel il était en liaison et se montrait impatient d'agir.

- D'où partent les coups ? me demanda-t-il.

Je lui répondis que nous recevions depuis le matin, de tous les azimuts des coups comprenant toute la gamme des calibres utilisés par l'artillerie de campagne allemande.

Alors, me désignant la crête boisée qui s'étendait à l'ouest, couvrant le passage de Vareddes et que je supposais être la cote 107, il me demanda :

- A vous ou à eux ?

J'avais pu voir, dans la matinée, l'artillerie de la division de cavalerie provisoire s'acharner sur cette position.

- A eux, sans aucun doute, répondis-je. - Cela me suffit.

Et il partit, sans rien ajouter, pour disposer ses batteries. C'était un artilleur remarquable, jonglant comme un prestidigitateur avec le tir de ses 75.

Sur l'insistance de notre médecin de bataillon, je montai ensuite dans l'ambulance pour y passer la nuit. J'estimais que ma blessure était trop légère pour motiver mon évacuation. Nous rentrâmes tous à Neufmontiers. Au matin, moi toujours bercé dans l'ambulance, le régiment repartit chargé d'une mission inconnue. En fait, il s'agissait d'enlever par surprise dans une opération, genre coup de main, sans tirer un seul coup de fusil, la cote 107 dominant Varreddes. La bataille semblait être remontée vers le nord. Par des chemins impossibles, coupés de longues pauses, un seul nom retint mon attention, " la Tuilerie ", qu'on se désignait en passant.

Le 7 septembre au soir, la première ligne déployée, mais dense, devait s'approcher sans bruit, par une pente boisée, des Allemands installés sur la crête. La nuit était calme, sereine, traversée de lueurs provenant des incendies allumés par les tirs de la journée. La première ligne veillait, attentive et silencieuse, mais tout le reste, recru de fatigue, s'était effondré sur la pente, mélangé aux mulets du train de combat tout sanglés. J'étais resté, légèrement fiévreux, dans ma voiture d'ambulance, non loin de Poeymirau, près du fossé de la route, en bas de la pente où il se tenait avec une réserve. Les unités en ligne et les hommes en faction étaient silencieux, selon les ordres qu'on leur avait donnés. Ils nous prévinrent un peu plus tard qu'ils avaient entendu les Allemands amener dans le courant de la nuit des camions sur la crête. Les ennemis craignaient-ils quelque chose ? Toujours est-il qu'à une heure que je n'ai pas notée, des rafales de mitrailleuses furent tirées sur les grands arbres de la pente de l'ouest, mais trop haut car personne ne fut atteint. Réveillés en sursaut par le bruit infernal des balles de mitrailleuses frappant la cime des arbres, les hommes des unités de seconde ligne se précipitèrent en trombe, par les pentes descendantes où était ma section, entraînés par la fuite désordonnée des éternels paniquards que sont les mulets des trains de combat, ceux-ci porteurs de leur chargement.

Dans l'obscurité de plus en plus épaisse, où personne ne se reconnaissait, rien ne put faire barrage à cette bousculade. Réveillé moi-même dans mon ambulance, j'avais rejoint Poeymirau dans son fossé où les cadres, bousculés dans la descente, se rassemblaient, cherchant leurs hommes. Ceux-ci, malgré l'affolement qui s'était emparé d'eux, ne pouvaient avoir été bien loin dans ce pays qu'ils ne connaissaient pas. On les retrouverait tous au petit jour. Mais Poeymirau était furieux. Aussi, quand ils revinrent d'eux-mêmes se rassembler autour de lui, il les apostropha violemment.

- Je ne vous connais plus comme mes enfants ! leur cria-t-il.

Et comme quelqu'un lui faisait observer que les enfants en question n'avaient touché aucun ravitaillement depuis trois jours, se nourrissant de betteraves et de maigres poulets et lapins trouvés dans les fermes, il se ravisa, ajoutant :

- Eh bien! vous avez abandonné cette nuit la cote 107, nous allons donc la réoccuper immédiatement.

On retrouva à proximité de la ligne de crête les unités de première ligne qu'on y avait placées, la 11e de Dentz, la 16e du capitaine Paris. Elles n'avaient pas bougé, tenues par leurs consignes. Mais il n'y avait plus aucun Allemand sur la cote 107.

Une fois relevés, après que Poeymirau eut signalé qu'il occupait la cote 107, nous rejoignîmes Neufmontiers où, par bonheur, le ravitaillement nous attendait. Notre officier d'approvisionnement, un brave homme pourtant, avait erré quatre jours avec ses voitures pleines à la recherche du régiment. Poeymirau se vengea sur lui en le remettant immédiatement dans le rang.

Mais la 45e division d'Afrique, à laquelle nous étions rattachés depuis le 6 septembre au soir, n'avait pas réussi à forcer la résistance des Allemands dans la nuit du 7 au 8. Le 2e zouaves du colonel Dubujadoux, tué dans cette affaire, après le commandant Durbal, s'était brisé sur Étrépilly qu'il avait tenté d'enlever par une attaque de nuit.

Deux jours après, alors que le régiment de Poeymirau cheminait sur la route de La Ferté-Milon à la poursuite de von Kluck en retraite, nous eûmes la surprise, en passant près du quartier général du général Drude, d'entendre un officier de son état-major dire en nous voyant :

- Ah! voilà ces braves Marocains! Rappelez-vous l'attaque de nuit de la cote 107. A l'heure prescrite " tenue secrète ",

on a entendu une longue clameur : C'étaient les Marocains qui enlevaient la cote 107. On devrait les réserver pour les attaques de nuit.

Singulière façon d'écrire l'Histoire. Mais il ne nous vint pas à l'idée de dissiper l'erreur de cet officier d'état-major.

CHAUDUN 11 SEPTEMBRE 1914

Ainsi donc, von Kluck, obéissant à une injonction de son grand quartier général allemand de Luxembourg, transmise par le colonel Hentsch, était en train de se retirer devant la VIe armée, celle de Paris. Cela, il ne l'avait pas fait de son plein gré, bien que responsable en grande partie de la tournure prise par les opérations en raison de son comportement à l'aile droite des armées allemandes d'invasion. Le dédain dont il avait fait preuve initialement envers les, défenses du camp retranché de Paris l'avait ensuite obligé, dès le 5 au soir, à se priver d'un excellent corps d'armée

le 2e, pour lui faire repasser la Marne.

Avec ce Corps et le 4e C.A. qui avait suivi, il avait réalisé des prodiges, s'emparant de haute lutte, le 9, de Nanteuil-le-Haudoin. Peut-être même ne désespérait-il pas de battre l'Armée de Paris le 10. Mais la visite au front du lieutenant-colonel Hentsch, du grand quartier général allemand, l'avait obligé à abandonner ses projets. En bref, il lui avait été imposé comme aux autres, le 9 au soir, de retraiter sur l'Aisne. Il avait lourdement contribué à mettre dans l'embarras ses voisins et notamment von Bülow, commandant la 2e armée. Franchet d'Esperey, commandant la 5e armée française et les Anglais du Field Marshal Lord French, en avaient profité.

Le 11 septembre, le régiment Poeymirau est en avant-garde de la 45e D.I. venant de La Ferté-Milon en liaison à droite avec les Anglais. Mon bataillon est en tête d'avant-garde. Temps maussade, il crachinera toute la journée. Devant nous se déploient les chasseurs d'Afrique du colonel Andrieux, en taconnets et tenue bleue et rouge, visibles de loin sur leurs petits chevaux barbes de couleur claire. Ils battent l'estrade sur un large front, ramassant les traînards et les éclopés de l'armée allemande en retraite qui vont sur la route, cap au nord, sans armes - et pour cause - mais résignés. Rien ne donne plus l'impression de la défaite que ces attardés de la 1re armée allemande.

Au débouché, vers 5 heures de l'après-midi, en venant de Longpont, au nord de la forêt de Villers-Cotterêts, le terrain s'élargit sur de nombreux champs moissonnés ou de betteraves. Devant nous, à 2 kilomètres environ un petit village, Chaudun, à l'est de la route conduisant à Soissons. Une reconnaissance de chasseurs d'Afrique s'y porte immédiatement d'un temps de galop, pénètre dans le village, en ressort et rend compte : personne dans le village. On aperçoit cependant des petits groupes de fantassins allemands en train de se creuser des abris sommaires dans les champs à l'ouest et à l'est du village. Sans tarder, le bataillon Pellegrin se déploie face à ces objectifs : à l'ouest la 19e compagnie (Eug. Blanc) et la 12e (capitaine Rogerie) avec, en tête, ma section que je commande, le bras gauche en écharpe; à l'est la 11e (Lieutenant Dentz) et la 16e (capitaine Paris). Derrière, deux batteries, désignées pour appuyer au plus près l'avant-garde, sont mises en batterie à la sortie du bois de Villers-Cotterêts et ouvrent le feu, l'une sur les fantassins vus dans le champ à l'ouest de Chaudun, l'autre sur les fantassins vus également dans le champ à l'est. L'avance se poursuit en terrain découvert car les fantassins qui nous font face ne tirent pas, ou du moins ne le font que faiblement. Ils disparaîtront même à un moment donné. Les deux compagnies de tête du bataillon arrivent ainsi à droite et à gauche du village, sans encombre. Il n'y a plus d'Allemands devant elles dans les champs. On suppose que notre artillerie les a dispersés.

Mais soudain, dans le village silencieux jusque-là, éclate une mousqueterie bien fournie. Le capitaine Blanc, qui nous précède, se précipite sur mon capitaine, Rogerie, qui marche à côté de moi, pour lui dire que le sous-lieutenant de réserve du Perron de Revel, jeune et brillant diplomate qui remplissait à Rabat les fonctions de chef de cabinet diplomatique du général Lyautey et avait tenu à partir dès la mobilisation, venait d'être tué. Une partie des hommes de sa section avait été abattue avec lui en s'engouffrant dans un chemin creux reliant en ligne droite Chaudun à une exploitation agricole située sur la route de Soissons. Ce chemin était pris en enfilade par des tirs ajustés, partant du village et notamment de ses fenêtres. En entendant la fusillade, nous comprîmes que, de l'autre côté du village, la compagnie Dentz risquait de subir le même sort. " Il faut absolument, déclara le capitaine Blanc, faire occuper le village vraisemblablement plein de tireurs allemands ". Le capitaine Rogerie, ayant acquiescé, se tourna vers moi et me fit signe de pénétrer dans Chaudun avec ma section.

Il était surprenant que les chasseurs d'Afrique n'eussent rien décelé dans le village. Je gagnai sans tarder l'entrée d'une venelle sur le côté de l'agglomération que nous longions. J'y tassai le gros de ma section, puis prescrivis à mon sergent tunisien Abd Allah-le seul qui me restait-de me rejoindre dès que j'aurais atteint le premier détour de la ruelle tortueuse qui s'ouvrait devant moi, opération que nous renouvellerions de tournant en tournant. Je partis devant avec neuf hommes seulement, redoutant les surprises de ce combat de rues dont je n'augurais rien de bon.

La venelle n'était pas gardée, mais je débouchai bientôt sur une petite place où crépitait la fusillade. Quatre de mes hommes furent touchés à la tête par des coups tirés de la maison contre laquelle je m'appuyais. En attendant l'arrivée de mon sergent, je commandai d'en enfoncer la porte qui était fermée. Je chargeai de cette besogne le Marocain de 2e classe qui m'accompagnait et que j'appelais 425. C'était une habitude aux troupes auxiliaires marocaines, de désigner les hommes par leur numéro matricule d'incorporation et je me souvenais particulièrement du sien qui avait été mon propre matricule à Saint-Cyr. Le Marocain, que j'avais déjà eu l'occasion de remarquer, était un homme de petite taille, subtil, enjoué et extrêmement courageux. Il était originaire de Tanger et avait grandi à l'ombre du Grand Sokko, parlant peu de français, un peu plus d'espagnol et encore mieux l'arabe. Il était même capable d'articuler un peu d'anglais. Il tenait toujours des propos qui amusaient ses camarades, même quand les circonstances ne prêtaient pas à rire. Il avait été cassé plusieurs fois de ses grades de mogkadem (sous-officier marocain) et de maoun (caporal marocain) pour des motifs insignifiants : bagarres au quartier réservé ou grivèlerie.

La porte enfoncée, nous fûmes tous deux poussés vivement à l'intérieur par le sergent Abd Allah et le restant de la section qui, arrivés sur ces entrefaites, n'entendaient pas rester dehors, exposés aux coups. L'intérieur de la maison, au sol de terre durci, était vide ou presque. Un Allemand gravement atteint geignait dans un coin et un autre nous suppliait de l'épargner. Je lui demandai surpris :

- Wo sind die anderen ?

Il me désigna le plafond auquel on ne pouvait accéder que par une échelle de bois aboutissant à une trappe fermée. Je lui enjoignis de monter pour dire à ses camarades de se rendre s'ils voulaient avoir la vie sauve. Au cas contraire, je mettrais le feu à la baraque et attendrais qu'ils sortent un par un.

- Alors, compris ? Qu'ils descendent! Ohne Gewehr (sans armes).

La trappe s'ouvrit et quinze Poméraniens de grande taille en descendirent, sans armes, sous la conduite d'un sous-officier. C'étaient eux qui avaient tiré par les fenêtres. On les fouilla au fur et à mesure et comme je faisais recharger mon revolver par " 425 ", le sous-officier me dit d'un ton irrité :

- Pas kaput, on a promis la vie sauve.

Indigné d'une telle méprise, je rentrai mon revolver en lui faisant observer que j'étais un officier français fidèle à la parole donnée.

Mais la fusillade crépitait de nouveau sur la place, Rogerie venait d'y arriver avec des éléments de la 12e. Des fantassins allemands essayaient de s'échapper par les toits des maisons environnantes, tirés par les Marocains. Ne lâchant pas nos prisonniers, nous nous dirigeâmes vers un groupe qui, au bas du village, agitait des drapeaux blancs. Nous trouvâmes un chef de bataillon, monocle à l'œil et de belle allure, appartenant à un régiment poméranien. Il avait conduit avec son bataillon cette affaire de retardement sur notre itinéraire, à 9 kilomètres de l'Aisne. Il estimait à soixante hommes les effectifs restés avec lui et ne savait pas ce qu'étaient devenus les autres. Il avait toutefois mis le feu à une meule de paille pour signaler, sans doute, que sa mission était terminée. Nous reçûmes dans le quart d'heure qui suivit du gros calibre que nous connaissions déjà, du 150, à la fumée épaisse et grise, dont les coups de hache étaient redoutables.

Le bataillon Pellegrin avait perdu beaucoup de monde dans cette affaire. Le capitaine adjudant-major Allardet avait été tué dans une rue où le commandant l'avait envoyé voir ce qui se passait. La compagnie Dentz avait été très éprouvée par les feux tirés à bout portant du village et avait perdu la majeure partie des cadres qui lui restaient. Dentz lui-même montrait la trace de nombreux projectiles qui avaient traversé son imperméable ciré. La nuit tombait. Rogerie m'indiqua, dans une rue, une grange à foin où faire reposer les hommes de ma section. Nous n'en pouvions plus.

Au petit jour, je fus réveillé par quelque chose qui s'agitait sous moi dans le foin. Ayant écarté celui-ci, je découvris un officier allemand exsangue et qui paraissait beaucoup souffrir. Il avait en effet une cuisse fracturée et, sous son pansement sommaire, il avait perdu beaucoup de sang. Il m'apprit qu'il était de la compagnie qui tenait le village, que son lieutenant en premier avait été tué au début de l'action. Lui-même, touché peu après, s'était réfugié dans cette grange. Il s'informa de ses hommes. J'appris qu'il était de son métier " Advokat in privat " in Berlin. Comme il demandait qu'on le conduisît au " Lazareth ", je lui reprochai de ne s'être pas manifesté dès notre arrivée. Il me confia alors que tous mes Arabes l'avaient effrayé, lui blessé et incapable de se défendre. Il n'avait d'ailleurs été rassuré qu'en voyant que j'étais officier français. Je le fis conduire au premier poste médical sur un brancard.

DÉGAGEMENT DE CROUY, LA COTE 132 ET LA FERME DE PERRIÈRE (16-17 SEPTEMBRE)

Les 13, 14 et 15 septembre, la brigade, ou du moins ce qu'il en restait, fut maintenue en réserve de la 45e Division d'Afrique dont nous suivîmes de la rive sud de l'Aisne les tentatives de forcement du passage de la rivière sous le feu. Ce n'était guère facile. Un pont, qui paraissait offrir certaines possibilités d'approche et de franchissement, avait été construit dans le faubourg Saint-Waast. Mais l'artillerie lourde ennemie, probablement renseignée par des espions traînant dans nos lignes, s'acharnait sur ce passage. L'A.D. 45 eut à en souffrir; le commandant de l'A.D. y fut tué et certains groupes mis à mal. Le deuxième jour seulement, le groupe Fracque (5e groupe d'Afrique) avait pu passer l'Aisne pour appuyer le 2e Zouaves commandé par le colonel de Chizelle depuis la mort, à Etrépilly, du colonel Dubujadoux. Le 2e Zouaves avait pu atteindre le village de Crouy, au nord-est de Soissons, sur la route de Laon, malgré le feu très vif des Allemands qui tenaient les hauteurs dominant Crouy, la cote 132 à l'ouest, le plateau de Perrière au nord.

Le 16 dans la nuit, par un brouillard très dense ne permettant pas de voir à deux mètres, ce qui constituait un sérieux avantage, la brigade reçut l'ordre de franchir l'Aisne à son tour et de se porter à Crouy, où s'accrochait désespérément le 2e Zouaves. Elle devait en déboucher au petit jour et attaquer simultanément le plateau de Perrière et la ferme du même nom (1er régiment Auroux) et la cote 132 (2e Poeymirau). Les zouaves, pris à partie la veille par du canon lourd (150 et 105) concentré sur Crouy, s'y sont abrités tant bien que mal, mais dans le village, l'impression est lugubre. Il y a des cadavres déchiquetés un peu partout. Je me souviens des malheureux zouaves surpris la veille par un obus de 150 au départ d'un sentier montant de Crouy à la cote 132. Ils avaient été complètement écrabouillés. L'un d'eux avait été projeté contre un treillis en fil de fer et littéralement aplati en bouillie, comme on eût fait d'une mouche sur un mur. Mon fidèle 425 ne put s'empêcher de dire en passant :

-Ya Khouïa chouf hadak zouave. Meskine,ya latif (Oh! mon frère, regarde donc ce malheureux zouave. Quel malheur!). Le bataillon Pellegrin, le mien, s'engagea au petit jour,

comme il lui avait été prescrit, sur la pente de la cote 132, par un chemin tortueux couvert de broussailles où l'on ne pouvait avancer qu'en file indienne.

Nous n'y trouvâmes pas âme qui vive. Pourtant les zouaves nous avaient dit en quittant Crouy que les Allemands occupaient, sur les pentes de la cote 132, de nombreux points leur permettant de battre la plaine de Soissons et les sorties ouest de Crouy. Nous devions probablement au brouillard d'échapper à ces tirs. Cependant, les deux premières compagnies, qui avaient progressé à la file indienne, s'étant heurtées à proximité de la crête à des fantassins allemands, s'étaient déployées rapidement et jetées sur eux d'instinct à la baïonnette, les obligeant à fuir. Il s'agissait d'une protection d'infanterie en avant de quelques batteries de campagne tenant la crête en recul. Ces batteries, voyant le danger, s'étaient mises en alerte et débouchaient à zéro sur les Marocains, tandis qu'une ligne de fantassins se formait autour d'elles. Le vacarme devenait épouvantable. Rogerie (mon capitaine) me fit savoir que le commandant Pellegrin était blessé. Blessés également le capitaine Blanc et mon camarade Dentz, commandant les deux compagnies de tête du bataillon. Il m'apprit également que, prenant le commandement du bataillon Pellegrin, il me passait le commandement de la 12e compagnie avec laquelle il me demandait de prolonger la ligne de feu sur la droite. Il me précisait enfin que Poeymirau avait donné l'ordre de tenir la position coûte que coûte.

Je m'apprêtais à exécuter l'ordre de déborder par la droite pour prolonger la ligne de feu quand je vis le sergent tunisien Abd Allah, que j'avais envoyé en éclaireur sur la droite, me, faire signe d'approcher sans faire de bruit. J'avançai

emmenant quelques hommes avec moi, pour voir de quoi il s'agissait. Tapi derrière une broussaille épaisse, il me montra quelques fantassins allemands sur la pente de la cote 132, face à Soissons que nous dominions complètement. On les voyait nettement de dos. Je commandai tout de suite par geste deux ou trois rafales. Les Allemands disparurent aussitôt sauf trois hommes, probablement touchés, qui restèrent sur le parapet de l'ouvrage qu'ils occupaient. Celui-ci était constitué par un simple épaulement, une demi-lune, vraisemblablement établie sur la pente descendante, à la sortie d'une creute ayant des vues sur les débouchés au nord de Soissons. Puis on ne vit plus rien que des pelles qui s'activaient à établir un parados. Je laissai là, sous la garde du sergent Abd Allah, une surveillance attentive pour neutraliser ces adversaires qui d'ailleurs ne se manifestèrent plus de la journée, aspirés, semblait-il, à l'intérieur de la creute. N'ayant aucun goût pour m'aventurer dans une expédition spéléologique, je courus à la ligne de feu que ma compagnie prolongeait à droite sur la crête.

Le brouillard épais de la nuit et du début de la matinée était maintenant dissipé. Des rais de soleil perçaient les nuages. De ma position sur la crête, on embrassait toute la montée conduisant, par Crouy, au Chemin des Dames, vers la trouée de la ligne de Laon. La bataille faisait rage en face, sur le plateau de Perrière, où Rogerie m'apprit que le capitaine du Parquet avait occupé la ferme avec son bataillon. Dans le fond de Crouy, un engagement confus auquel semblait participer le 2e bataillon du régiment, Poeymirau se distinguait mal dans un fouillis de bois et de creutes. Devant nous, l'artillerie allemande était toujours sur le plateau de la cote 132, couverte au plus près par une ligne de plus en plus dense de fantassins ayant creusé des tranchées.

Le capitaine Rogerie prévoyait que toute la journée allait se passer ainsi. Il fallait donc tenir. J'avais à ma gauche mon camarade Lançon avec les survivants des deux compagnies de tête, la 11e et la 19e. Le lendemain matin, aucun changement, sauf pour l'artillerie de campagne du plateau qui avait pris un peu plus de recul, mais toujours couverte par de l'infanterie. Le groupe d'appui Fracque ne lui donnait aucun répit.

Plus rien ne se montrait sur les pentes descendant vers Soissons. Mais des réactions étaient à prévoir de la part de l'ennemi maintenant installé à la cote 132 et sans cesse renforcé, battant le terrain nu en face de nous sur le plateau. Rogerie, devenu mon chef de bataillon en remplacement de Pellegrin, me parla de l'éventualité d'une attaque. Celle-ci serait effectuée par Lançon disposant des débris des 11e et 19e compagnies. Elle serait soutenue par le groupe Fracque bien placé pour le faire et je la flanquerais à droite avec la 12e. C'est une habitude chez les militaires en action d'éprouver certains pressentiments. J'augurais mal d'une telle entreprise avec des troupes fatiguées. Des zouaves avaient remonté les pentes pour nous ravitailler copieusement en munitions. Toutes ces allées et venues risquaient de nous attirer des réactions de gros calibre. Effectivement, pendant que les 75 de Fracque se déchaînaient, ma compagnie se trouva subitement dans la trajectoire d'une salve de 150 bien ajustée qui me faucha d'un seul coup cinq hommes dont mon brave 425, l'homme du Grand Socco de Tanger. Il s'écroula un des premiers. Je me souviendrai toujours du regard inquiet qu'il m'adressa, comme pour m'interroger sur ce qui venait de lui arriver. Je m'empressai de le rassurer. L'homme, je l'avais vérifié en maintes circonstances, était courageux et dévoué, avec un remarquable fond d'humanité. Je pris ses mains dans les miennes. Il perdait son sang en abondance, ayant eu les deux jambes sectionnées à hauteur des genoux. Il devait mourir peu après sans souffrance, sous les couvertures étalées par mes soins pour réchaufFer son pauvre corps mutilé.

Puis on vint m'aviser que l'attaque de Lançon, à ma gauche, avait échoué et que Lançon lui-même avait disparu avant d'atteindre la tranchée ennemie. Je pensai immédiatement au vide fait sur la ligne et ordonnai à mon sergent Abd Allah d'y mener la 12e pour le boucher. Il fallait, en prévision des contre-attaques possibles, recoudre la ligne, pour tenir la crête selon l'ordre reçu. C'est ce que fit ma compagnie en utilisant le ravitaillement en munitions apporté par les zouaves. Il n'y avait rien d'autre à faire et la nuit facilitait notre tâche.

J'éprouvai soudain un grand soulagement en voyant rentrer mon camarade Lançon que ses hommes disaient mort. Il avait une balle dans le haut de l'épaule, blessure qui ne paraissait pas grave, mais il était dans un état de fureur extrême, prononçant des paroles incohérentes. Il s'était vu couché en joue par un fantassin ennemi. Il ne décolérait pas, pensant surtout à l'ineptie de l'attaque qu'on lui avait fait effectuer et à ce satané Poméranien qui lui avait fait passer un bien mauvais moment et auquel il attribuait la blessure qui lui avait fracassé l'épaule. Je le calmai et le fis panser, lui conseillant de faire comme moi, de prendre un fusil. N'ayant plus aucune liaison ni à droite ni à gauche, notre principale ressource était de faire le plus de bruit possible, c'est-à-dire un feu d'enfer pour tromper l'adversaire.

Ce ne fut que vers une heure du matin que nous nous entendîmes héler par une troupe gravissant les pentes de la cote 132. C'étaient les zouaves du colonel Francez (3e régiment) qui venaient nous relever. Nous les accueillîmes avec une joie débordante. Après leur avoir passé de brèves consignes, nous pûmes nous retirer. Je n'avais plus que quinze hommes de la 12e avec moi et, après son attaque, Lançon n'en avait guère plus.

La nuit était éclairée dans la plaine de Soissons par un vaste incendie, celui de la distillerie de Saint-Paul qui brûlait depuis trois jours. En passant à côté, un de mes caporaux français alla y prendre une bouteille d'alcool dont je ne pus préciser la nature. Nous nous la partageâmes, Lançon, le caporal et moi, ce qui nous remit d'aplomb.

Nous mîmes du temps à retrouver notre régiment sur les arrières de Soissons. Poeymirau nous confia alors que le général Ditte, dans la soirée du 17, lui avait laissé la liberté de lâcher la cote 132 s'il devenait impossible de s'y maintenir. Mais les liaisons ayant sans doute mal fonctionné, personne en première ligne n'avait été prévenu. Il fut tout de même ravi de nous revoir, Lançon et moi, bien vivants après avoir tenu, en dépit de tout, la cote 132. La brigade de chasseurs indigènes à pied, pour son dernier engagement dans la bataille de la Marne, avait réussi à dégager Soissons et à assurer le passage de l'Aisne.

Des 5 000 combattants qu'elle comptait à la Marne, il n'en restait que 700 à peine, en comptant les gradés et hommes des services. Elle fut alors dissoute, ses deux régiments fusionnés en un seul de deux petits bataillons dont le commandant Poeymirau fut le chef. Celui-ci allait, quelques semaines après, en recevant son cinquième galon, amorcer la brillante carrière du premier régiment de Tirailleurs marocains, digne héritier du premier tabor de l'Armée royale du sultan Moulay Hafid, le seul régiment marocain à porter sur son drapeau l'inscription de la victoire de la Marne.

Le 10 décembre, M. Millerand, ministre de la Guerre, en transmettant au général Lyautey un rapport spécial du général Maunoury faisant l'éloge des troupes auxiliaires marocaines, joignait ses félicitations à celles du commandant de la VIe Armée et s'exprimait ainsi : " Disciplinés au feu comme à la manœuvre, ardents dans l'attaque, tenaces dans la défense de leurs positions jusqu'au sacrifice, supportant au delà de toute prévision les rigueurs du climat du Nord, ils donnent la preuve indiscutable de leur valeur guerrière. De telles qualités les placent définitivement sur le même rang que nos meilleures troupes d'Afrique et les rendent dignes de combattre aux côtés des troupes françaises. "

Dans cette première phase d'une guerre contre un adversaire plein d'assurance en lui-même, remarquablement équipé, commandé et entraîné, par des chemins qui se nommèrent par la suite la Course à la mer, la Somme, Verdun, le Chemin des Dames, nos officiers avaient tout de suite démontré que leurs moyens, quelle que fût la part du matériel dans une armée moderne, se comptabilisaient toujours en vies humaines. Aussi bien avaient-ils su en conséquence, évaluer leurs décisions en termes de vie.

Ils n'avaient rien de mieux à faire, les cœurs valant plus que l'armement et ne pouvant s'envoyer, comme celui-ci, à l'atelier de réparation. Il fallait aussi que d'entrée de jeu, ils payassent d'exemple, même quand ils furent privés, comme à Penchard, du moindre soutien d'artillerie et de leurs mitrailleuses et cet exemple, à partir du premier jour de la bataille de la Marne, avait été une leçon pour tous les autres combattants de notre bord.

![]()

MENU DE LA BATAILLE DE LA MARNE VUE PAR LE MARECHAL JUIN

![]()

MENU DES RESPONSABLES ET ECRIVAINS FRANÇAIS

![]()

RETOUR VERS LE MENU DES BATAILLES DANS LA BATAILLE

![]()

![]()